Por: Israel Muñoz-Velasco y Alberto Vázquez-Salazar

Introducción

El origen de la vida en la Tierra es una de las preguntas más fascinantes y persistentes que intriga a físicos, astrónomos, químicos, bioquímicos y biólogos. En la década de 1920, el bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin (Figura 1) propuso una teoría revolucionaria: la vida podría haberse originado en una atmósfera reductora, un ambiente que favorece la síntesis y acumulación de moléculas orgánicas. Imagina una atmósfera primitiva densa y turbia, cargada de gases como el metano, amoníaco y vapor de agua, donde la energía de los relámpagos y la radiación solar desencadenaban reacciones químicas necesarias para formar los compuestos que se consideraban esenciales para el origen de la vida. Esta mezcla de compuestos y moléculas en los mares de la tierra primitiva se conocería después como la sopa primitiva.

Oparin primero compartió sus ideas en 1924 a través de un panfleto en ruso, plantando las semillas de una teoría que revolucionaría nuestra comprensión del origen de la vida. En 1936, amplió sus conceptos en un libro que fue traducido al inglés en 1938. Sus investigaciones cuestionaron la idea de que la vida surgió de organismos que podían producir su propio alimento desde el principio (origen autotrófico). En su lugar, Oparin, influenciado por un pensamiento darwinista, propuso que la vida comenzó de manera más simple: con microorganismos que dependían de las moléculas y sustancias orgánicas disponibles en la sopa primitiva (Lazcano, 2016). Este origen heterotrófico, según Oparin, fue el resultado de un largo proceso de evolución química y prebiológica, en el que las formas de vida fueron evolucionando lenta y gradualmente de lo simple a lo complejo.

Figura 1. Alexander I. Oparin bioquímico sovietico que sienta las bases para el posterior experimento de Miller. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

Estas ideas, aunque inicialmente invisibles para muchos, se convirtieron en una guía crucial para aquellos interesados en desentrañar los misterios del origen de la vida en nuestro planeta (Figura 2). Uno de esos interesados fue Harold Urey, un distinguido químico fascinado por la formación del sistema solar y las reacciones químicas en la atmósfera primitiva de la Tierra. Urey, con una mente curiosa y preguntas sin fin, se convirtió en mentor de Stanley Miller, quien en la década de 1950 deslumbró al mundo con un experimento audaz que simularía las condiciones propuestas por Oparin.

Figura 2. Imagen esquemática de cómo pudo haber sido la tierra primitiva, se piensa que la caída de meteoritos, las erupciones volcánicas y las descargas eléctricas eran acontecimientos muy comunes. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

El experimento de Stanley Miller

Stanley Miller estudió química en la Universidad de California, Berkeley, y continuó su formación de posgrado en la Universidad de Chicago. Fue ahí donde conoció a Harold Urey, quien se convirtió en su mentor. Con tan solo 21 años, Miller se propuso un ambicioso objetivo: quería demostrar que era posible sintetizar compuestos orgánicos a partir de sustancias simples entre ellas agua, amoniaco, metano y una chispa eléctrica, recreando la chispa que pudo haber dado origen a la vida.

Inspirado por las teorías de Oparin y bajo la guía de Urey, Miller diseñó un experimento ingenioso. Utilizó toda la cristalería y herramientas que tenía a su disposición y, como si se tratara de una cocina científica, ideó un sistema de matraces e instrumentos interconectados y sellados del ambiente externo (Figura 3). Ahora imagina un laboratorio lleno de tubos de ensayo y aparatos burbujeantes, en ellos, Miller mezcló algunos gases entre los que había metano, amoníaco y vapor de agua, y les aplicó descargas eléctricas, simulando los relámpagos de la atmósfera primitiva.

Figura 3. Stanley Miller y sus instrumentos de laboratorio a los cuales les imprimió descargas eléctricas para generar reacciones químicas. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

Resultados sorprendentes

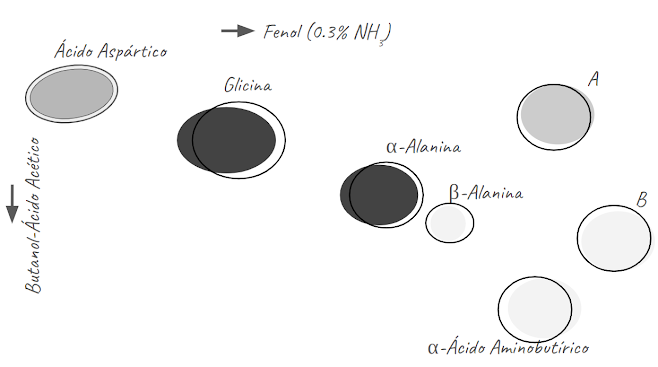

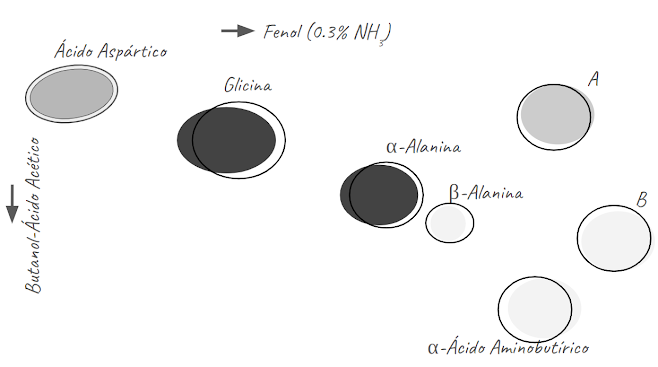

El resultado fue asombroso: la detección de aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida, Miller logró identificar glicina y alanina en sus formas alfa y beta (Figura 4), sin embargo estudios posteriores lograron identificar 20 aminoácidos y 6 componentes de los ácidos nucleicos que conforman el material genético de los seres vivos (Parker et al., 2011). Este experimento no solo confirmó las ideas de Oparin y Urey, sino que también ofreció una ventana al pasado, mostrando cómo algunas moléculas simples podrían haber dado el primer paso hacia la complejidad de la vida. Así, la chispa de la vida, teorizada por Oparin y realizada por Miller, sigue inspirando a científicos en la búsqueda de nuestros orígenes.

Figura 4. Cromatografía en papel, en donde se muestran los principales resultados del experimento de Miller, en ella se pueden observar algunos aminoácidos y otros compuestos químicos resultantes del experimento original. Imagen tomada y modificada de Miller, 1953.

El impacto del experimento fue profundo. Miller demostró que las condiciones de la Tierra primitiva podían facilitar la formación de compuestos orgánicos básicos, abriendo un nuevo campo de investigación que se mantiene vigente y en el cual muchos científicos alrededor del mundo participan y contribuyen día a día. Su trabajo inspiró a generaciones de investigadores a explorar los mecanismos químicos del origen de la vida, mostrando que es posible recrear las condiciones primitivas del planeta en un laboratorio. ¿Quién sabe? Tal vez la persona que está leyendo este artículo quede fascinada por este campo y se le ocurran nuevas ideas.

Limitaciones y evolución de la investigación

A pesar de su éxito, el experimento tenía limitaciones. La atmósfera simulada no era completamente realista según investigaciones posteriores, que sugieren una composición más neutral. Esto destacó la necesidad de estudios adicionales para comprender la complejidad del origen de la vida. Con el tiempo, los científicos han refinado sus métodos, utilizando una variedad de compuestos y condiciones más precisas, ampliando nuestra comprensión de cómo pudo haber surgido la vida (Johnson et al., 2008).

Así, mientras el experimento de Miller fue un punto de partida crucial, la investigación sobre el origen de la vida continúa evolucionando, incorporando nuevos descubrimientos y tecnologías para desentrañar uno de los mayores misterios de la ciencia. Muchos jóvenes científicos se suman a este tipo de estudios, impulsados por la emoción de descubrir cómo surgió la vida en nuestro planeta. Este tipo de estudios requiere una perspectiva interdisciplinaria, combinando conocimientos de química, biología, geología, física, astronomía y otras ciencias. Esto significa que quienes se dediquen al estudio del origen de la vida tienen la oportunidad de explorar una amplia gama de disciplinas y desarrollar habilidades muy versátiles.

Referencias

-Johnson, A. P., Cleaves, H. J., Dworkin, J. P., Glavin, D. P., Lazcano, A., & Bada, J. L. (2008). The Miller Volcanic Spark Discharge Experiment. Science, 322(5900), 404–404. https://doi.org/10.1126/science.1161527

-Lazcano, A. (2016). Alexandr I. Oparin and the Origin of Life: A Historical Reassessment of the Heterotrophic Theory. Journal of Molecular Evolution, 83(5–6), 214–222. https://doi.org/10.1007/s00239-016-9773-5

-Miller, S. L. (1953). A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. Science, 117(3046), 528–529. https://doi.org/10.1126/science.117.3046.528

-Parker, E. T., Cleaves, H. J., Dworkin, J. P., Glavin, D. P., Callahan, M., Aubrey, A., Lazcano, A., & Bada, J. L. (2011). Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H 2 S-rich spark discharge experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(14), 5526–5531. https://doi.org/10.1073/pnas.1019191108

El origen de la vida en la Tierra es una de las preguntas más fascinantes y persistentes que intriga a físicos, astrónomos, químicos, bioquímicos y biólogos. En la década de 1920, el bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin (Figura 1) propuso una teoría revolucionaria: la vida podría haberse originado en una atmósfera reductora, un ambiente que favorece la síntesis y acumulación de moléculas orgánicas. Imagina una atmósfera primitiva densa y turbia, cargada de gases como el metano, amoníaco y vapor de agua, donde la energía de los relámpagos y la radiación solar desencadenaban reacciones químicas necesarias para formar los compuestos que se consideraban esenciales para el origen de la vida. Esta mezcla de compuestos y moléculas en los mares de la tierra primitiva se conocería después como la sopa primitiva.

Oparin primero compartió sus ideas en 1924 a través de un panfleto en ruso, plantando las semillas de una teoría que revolucionaría nuestra comprensión del origen de la vida. En 1936, amplió sus conceptos en un libro que fue traducido al inglés en 1938. Sus investigaciones cuestionaron la idea de que la vida surgió de organismos que podían producir su propio alimento desde el principio (origen autotrófico). En su lugar, Oparin, influenciado por un pensamiento darwinista, propuso que la vida comenzó de manera más simple: con microorganismos que dependían de las moléculas y sustancias orgánicas disponibles en la sopa primitiva (Lazcano, 2016). Este origen heterotrófico, según Oparin, fue el resultado de un largo proceso de evolución química y prebiológica, en el que las formas de vida fueron evolucionando lenta y gradualmente de lo simple a lo complejo.

Figura 1. Alexander I. Oparin bioquímico sovietico que sienta las bases para el posterior experimento de Miller. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

Estas ideas, aunque inicialmente invisibles para muchos, se convirtieron en una guía crucial para aquellos interesados en desentrañar los misterios del origen de la vida en nuestro planeta (Figura 2). Uno de esos interesados fue Harold Urey, un distinguido químico fascinado por la formación del sistema solar y las reacciones químicas en la atmósfera primitiva de la Tierra. Urey, con una mente curiosa y preguntas sin fin, se convirtió en mentor de Stanley Miller, quien en la década de 1950 deslumbró al mundo con un experimento audaz que simularía las condiciones propuestas por Oparin.

Figura 2. Imagen esquemática de cómo pudo haber sido la tierra primitiva, se piensa que la caída de meteoritos, las erupciones volcánicas y las descargas eléctricas eran acontecimientos muy comunes. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

El experimento de Stanley Miller

Stanley Miller estudió química en la Universidad de California, Berkeley, y continuó su formación de posgrado en la Universidad de Chicago. Fue ahí donde conoció a Harold Urey, quien se convirtió en su mentor. Con tan solo 21 años, Miller se propuso un ambicioso objetivo: quería demostrar que era posible sintetizar compuestos orgánicos a partir de sustancias simples entre ellas agua, amoniaco, metano y una chispa eléctrica, recreando la chispa que pudo haber dado origen a la vida.

Inspirado por las teorías de Oparin y bajo la guía de Urey, Miller diseñó un experimento ingenioso. Utilizó toda la cristalería y herramientas que tenía a su disposición y, como si se tratara de una cocina científica, ideó un sistema de matraces e instrumentos interconectados y sellados del ambiente externo (Figura 3). Ahora imagina un laboratorio lleno de tubos de ensayo y aparatos burbujeantes, en ellos, Miller mezcló algunos gases entre los que había metano, amoníaco y vapor de agua, y les aplicó descargas eléctricas, simulando los relámpagos de la atmósfera primitiva.

Figura 3. Stanley Miller y sus instrumentos de laboratorio a los cuales les imprimió descargas eléctricas para generar reacciones químicas. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

Resultados sorprendentes

El resultado fue asombroso: la detección de aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida, Miller logró identificar glicina y alanina en sus formas alfa y beta (Figura 4), sin embargo estudios posteriores lograron identificar 20 aminoácidos y 6 componentes de los ácidos nucleicos que conforman el material genético de los seres vivos (Parker et al., 2011). Este experimento no solo confirmó las ideas de Oparin y Urey, sino que también ofreció una ventana al pasado, mostrando cómo algunas moléculas simples podrían haber dado el primer paso hacia la complejidad de la vida. Así, la chispa de la vida, teorizada por Oparin y realizada por Miller, sigue inspirando a científicos en la búsqueda de nuestros orígenes.

El experimento de Stanley Miller

Stanley Miller estudió química en la Universidad de California, Berkeley, y continuó su formación de posgrado en la Universidad de Chicago. Fue ahí donde conoció a Harold Urey, quien se convirtió en su mentor. Con tan solo 21 años, Miller se propuso un ambicioso objetivo: quería demostrar que era posible sintetizar compuestos orgánicos a partir de sustancias simples entre ellas agua, amoniaco, metano y una chispa eléctrica, recreando la chispa que pudo haber dado origen a la vida.

Inspirado por las teorías de Oparin y bajo la guía de Urey, Miller diseñó un experimento ingenioso. Utilizó toda la cristalería y herramientas que tenía a su disposición y, como si se tratara de una cocina científica, ideó un sistema de matraces e instrumentos interconectados y sellados del ambiente externo (Figura 3). Ahora imagina un laboratorio lleno de tubos de ensayo y aparatos burbujeantes, en ellos, Miller mezcló algunos gases entre los que había metano, amoníaco y vapor de agua, y les aplicó descargas eléctricas, simulando los relámpagos de la atmósfera primitiva.

Figura 3. Stanley Miller y sus instrumentos de laboratorio a los cuales les imprimió descargas eléctricas para generar reacciones químicas. Imagen generada con https://www.pica-ai.com/ai-art-generator/

Resultados sorprendentes

El resultado fue asombroso: la detección de aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida, Miller logró identificar glicina y alanina en sus formas alfa y beta (Figura 4), sin embargo estudios posteriores lograron identificar 20 aminoácidos y 6 componentes de los ácidos nucleicos que conforman el material genético de los seres vivos (Parker et al., 2011). Este experimento no solo confirmó las ideas de Oparin y Urey, sino que también ofreció una ventana al pasado, mostrando cómo algunas moléculas simples podrían haber dado el primer paso hacia la complejidad de la vida. Así, la chispa de la vida, teorizada por Oparin y realizada por Miller, sigue inspirando a científicos en la búsqueda de nuestros orígenes.

Figura 4. Cromatografía en papel, en donde se muestran los principales resultados del experimento de Miller, en ella se pueden observar algunos aminoácidos y otros compuestos químicos resultantes del experimento original. Imagen tomada y modificada de Miller, 1953.

El impacto del experimento fue profundo. Miller demostró que las condiciones de la Tierra primitiva podían facilitar la formación de compuestos orgánicos básicos, abriendo un nuevo campo de investigación que se mantiene vigente y en el cual muchos científicos alrededor del mundo participan y contribuyen día a día. Su trabajo inspiró a generaciones de investigadores a explorar los mecanismos químicos del origen de la vida, mostrando que es posible recrear las condiciones primitivas del planeta en un laboratorio. ¿Quién sabe? Tal vez la persona que está leyendo este artículo quede fascinada por este campo y se le ocurran nuevas ideas.

Limitaciones y evolución de la investigación

A pesar de su éxito, el experimento tenía limitaciones. La atmósfera simulada no era completamente realista según investigaciones posteriores, que sugieren una composición más neutral. Esto destacó la necesidad de estudios adicionales para comprender la complejidad del origen de la vida. Con el tiempo, los científicos han refinado sus métodos, utilizando una variedad de compuestos y condiciones más precisas, ampliando nuestra comprensión de cómo pudo haber surgido la vida (Johnson et al., 2008).

Así, mientras el experimento de Miller fue un punto de partida crucial, la investigación sobre el origen de la vida continúa evolucionando, incorporando nuevos descubrimientos y tecnologías para desentrañar uno de los mayores misterios de la ciencia. Muchos jóvenes científicos se suman a este tipo de estudios, impulsados por la emoción de descubrir cómo surgió la vida en nuestro planeta. Este tipo de estudios requiere una perspectiva interdisciplinaria, combinando conocimientos de química, biología, geología, física, astronomía y otras ciencias. Esto significa que quienes se dediquen al estudio del origen de la vida tienen la oportunidad de explorar una amplia gama de disciplinas y desarrollar habilidades muy versátiles.

Referencias

A pesar de su éxito, el experimento tenía limitaciones. La atmósfera simulada no era completamente realista según investigaciones posteriores, que sugieren una composición más neutral. Esto destacó la necesidad de estudios adicionales para comprender la complejidad del origen de la vida. Con el tiempo, los científicos han refinado sus métodos, utilizando una variedad de compuestos y condiciones más precisas, ampliando nuestra comprensión de cómo pudo haber surgido la vida (Johnson et al., 2008).

Así, mientras el experimento de Miller fue un punto de partida crucial, la investigación sobre el origen de la vida continúa evolucionando, incorporando nuevos descubrimientos y tecnologías para desentrañar uno de los mayores misterios de la ciencia. Muchos jóvenes científicos se suman a este tipo de estudios, impulsados por la emoción de descubrir cómo surgió la vida en nuestro planeta. Este tipo de estudios requiere una perspectiva interdisciplinaria, combinando conocimientos de química, biología, geología, física, astronomía y otras ciencias. Esto significa que quienes se dediquen al estudio del origen de la vida tienen la oportunidad de explorar una amplia gama de disciplinas y desarrollar habilidades muy versátiles.

-Johnson, A. P., Cleaves, H. J., Dworkin, J. P., Glavin, D. P., Lazcano, A., & Bada, J. L. (2008). The Miller Volcanic Spark Discharge Experiment. Science, 322(5900), 404–404. https://doi.org/10.1126/science.1161527

-Lazcano, A. (2016). Alexandr I. Oparin and the Origin of Life: A Historical Reassessment of the Heterotrophic Theory. Journal of Molecular Evolution, 83(5–6), 214–222. https://doi.org/10.1007/s00239-016-9773-5

-Miller, S. L. (1953). A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. Science, 117(3046), 528–529. https://doi.org/10.1126/science.117.3046.528

-Parker, E. T., Cleaves, H. J., Dworkin, J. P., Glavin, D. P., Callahan, M., Aubrey, A., Lazcano, A., & Bada, J. L. (2011). Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H 2 S-rich spark discharge experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(14), 5526–5531. https://doi.org/10.1073/pnas.1019191108

Me parece bastante fascinante el como el hecho de cuestionar algo pueda dar lugar a experimentaciones con resultados sorprendentes que incluso a futuro se pueden mejorar, el articulo tiene un tema muy interesante incluso si no se sabe mucho de ciencia puede llamar mucho la atención.

ResponderBorrar